Les engagements radicaux ne sont pas nouveaux. Mais nous observons une multiplication de références à la notion de « radicalisation » depuis la première décennie de notre siècle, à la suite d’événements qui ont frappé les opinions publiques.

Des interrogations surgissent sur la nature de la radicalisation et sur les itinéraires qui conduisent un individu à se radicaliser ainsi que sur le lien entre ces attitudes et des croyances ou idéologies. L’attente de réponses des autorités et des citoyens conduisent au lancement d’initiatives publiques ou de programmes de recherche[1] autour du thème de la radicalisation, sans parler de l’ouverture de centres, groupes ou revues de déradicalisation[2].

On trouvera ci-après une version abrégée d’un article sur les engagements radicaux, résumant quelques résultats des recherches menées ces dernières années. La version longue de cet article a été mise en ligne le 15 novembre 2017 sur le site Orbis.info. L’auteur appartient au comité de rédaction du Journal for the Study of Radicalism (lancé en 2007 et s’intéressant aux mouvements sociaux radicaux en général).

Radicalisme et radicalisation

Zhytomyr, Ukraine, 19 janvier 2016 (© 2016 Yaroslav Veretin | Dreamstime).

Un simple tour d’horizon des usages de « radicalisme », « radical » et « radicalisation » dans différents contextes montre la variété des applications. Ainsi, des chercheurs auteurs d’un ouvrage sur la « gauche radicale » en Europe expliquent que cette terminologie leur semble préférable à celle d’« extrême-gauche», parce que cette dernière suggère une marginalité politique et indique une préférence pour un processus révolutionnaire de rupture avec l’ordre établi, tandis que la « gauche radicale » accepterait une « voie parlementaire vers le socialisme »[3]. Un autre auteur belge, qui a publié l’an dernier un épais volume sur l’histoire des gauches radicales en Europe, estime en revanche qu’on peut inclure sous cette étiquette tout ce qui se trouve à gauche de la famille socialiste[4]. Plus nombreux y sont ceux qui cultivent un « réformisme radical » que ceux qui attendent le grand soir — ces derniers le plus souvent dans des formations aux effectifs modestes.

La radicalité peut se trouver valorisée par ceux qui y adhèrent. Dans un livre publié l’an dernier sous le titre assumé d’Éléments pour une pensée extrême, l’auteur d’extrême-droite français Georges Feltin-Tracol revendique étymologiquement la radicalité comme volonté de s’attaquer à la racine des maux actuels[5]. Être radical, explique-t-il, c’est vouloir le renversement du modèle mortifère dominant.

Quelques coups de sonde dans la littérature sur le radicalisme religieux montrent que cette notion est souvent appliquée à des mouvements activistes, « fondamentalistes » et aspirant à imposer des références religieuses dans une société. Selon certains chercheurs spécialistes du fondamentalisme, la sécularisation même donne naissance par contrecoup à des radicalisations religieuses, à l’enseigne d’une polarisation entre société séculière et religions, en réaction à la menace d’un monde dominé par des valeurs minant la place de la religion[6].

Pour nous concentrer sur le noyau du concept, la sociologue Isabelle Sommier — qui s’intéresse aux groupes politiques — estime que « un groupe radical est un groupe qui est dans une posture révolutionnaire, donc de rupture radicale définitive avec le système politique et social en vigueur »[7].

Le philosophe Frédéric Gros explique que le mot de radicalisation évoque l’idée d’un « passage à la limite » : « Quelqu’un qui se radicalise passe certaines bornes, certaines mesures, il va au-delà d’un point qu’on pourrait définir comme raisonnable ». C’est donc l’idée d’un dépassement de l’interdit pour tomber dans ce que l’opinion générale considère comme excessif[8].

Les notions de rupture par rapport aux modèles socialement acceptés par le plus grand nombre et de dépassement des bornes cernent ce que nous considérons comme radical. Quant au concept de « radicalisation », il est appliqué actuellement à des processus conduisant à l’adoption d’idées extrêmes et souvent à la violence.

L’usage des mots « radicalisme » et « radicalisation » pour désigner certaines attitudes et certains processus relatifs à des groupes ou idéologies extrémistes n’est pas nouveau. Il était déjà utilisé pour désigner les évolutions de groupes d’extrême-gauche dans le sillage des agitations étudiantes des années 1960. De même, on observe l’usage du mot « radicalisme » pour désigner des courants d’extrême-droite : en Allemagne, l’expression Rechtsradikalismus accompagne celle de Rechtsextremismus ; dès les années 1990 sont créés des Ausstiegsinitiativen, c’est-à-dire de petits centres qui se proposent d’aider à réorienter des extrémistes de droite[9]. Certaines de ces initiatives de déradicalisation de partisans d’idéologies d’extrême-droite proposent d’ailleurs aujourd’hui de mettre leur expérience également au service de la lutte contre le djihadisme.

À partir des années 2000, les concepts de radicalisme et de radicalisation (auxquels se trouve bientôt associé « déradicalisation ») connaissent une diffusion et un succès sans précédent.

Comme le note le criminologue québécois Benjamin Ducol dans un article sur le concept de radicalisation, « [f]ace à l’impossibilité pour les chercheurs d’identifier des ‘causes’ objectives des trajectoires extrémistes, émerge progressivement l’idée de s’intéresser aux ‘processus’ qui les produisent. Ce ne sont dès lors plus les ‘racines’ – autrement dit le ‘pourquoi de l’engagement’ – qui sont interrogées, mais davantage les ‘mécanismes’ – autrement dit le ‘comment de l’engagement’ – à travers lesquels des individus en viennent à s’engager dans les formes radicalisées d’activisme. »[10] Ducol conclut — à juste titre — qu’on ne peut « nier qu’il puisse exister une quelconque forme de causalité entre croyances et engagement extrémiste. Dans la mesure où toute action humaine dérive d’un système de croyances internalisées par l’individu qui oriente in fine ses intentions et ses actions, il semble irréaliste de vouloir comprendre les processus d’engagement dans le militantisme extrémiste en occultant toute référence à ces dimensions cognitives ». L’accent mis sur les processus ne permet pas d’ignorer les croyances, tout en prêtant attention à la justification qu’elles permettent de construire, en particulier dans le cas d’engagements débouchant sur la violence :

« le processus de radicalisation ne renvoie pas au seul fait de posséder des croyances radicales, mais, dans une perspective plus extensive, au processus d’adhésion morale qui rend légitime aux yeux de l’individu cette action et des justifications qui s’y attachent. »[11]

Un rapport publié en 2007 par les services d’analyse de la police de New York définit la radicalisation comme la démarche consistant à faire sien un système de croyances extrême, à l’internaliser : on s’identifie à une cause. Le processus de radicalisation représenterait une progression consistant à rechercher, trouver, adopter, nourrir et développer de système jusqu’au point où il devient le catalyseur d’un acte terroriste[12]. L’idée de la radicalisation comme processus graduel, voire cumulatif au fil d’expériences, est répandue, même si la durée de celle-ci fait débat, avec d’apparentes radicalisations très rapides — peut-être parce que moins idéologiques ? Certains chercheurs restent réticents à utiliser le mot « processus », parce qu’il suggère une idée trop linéaire.

Dans son petit livre intitulé Radicalisation, Farhad Khosrokhavar définit celle-ci comme « un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel »[13].

Nous pourrions élargir un peu en adoptant une définition de la radicalisation qui n’implique pas automatiquement la violence, mais décrit la démarche (plus ou moins rapide) conduisant une personne à rompre transgressivement avec des modèles dominants rejetés sans appel, à absolutiser sa cause et à la percevoir en termes existentiels, avec une adhésion totale et en dévalorisant toute autre voie[14]. Cela peut inclure une approbation de la violence ou un recours à celle-ci. La « radicalisation violente » est ainsi une variante : l’ajout de cet adjectif précise la nature et les conséquences de la démarche.

Solo, Java, Indonésie, 4 août 2014 (© 2014 Garudeya | Dreamstime).

Il n’est pas si étonnant que des personnes embrassent des idées extrêmes. Dans son intéressant ouvrage La Pensée extrême, dans lequel il essaie de comprendre comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, Gérald Bronner, sociologue des croyances et de la cognition, met en garde contre la tentation de déclarer irrationnelles des croyances extrêmes. Car elles se présentent comme des croyances d’autant plus cohérentes qu’elles se refusent aux compromis caractéristiques des systèmes moraux des citoyens ordinaires[15]. Une « cohérence presque inhumaine », justement en raison de ce refus de compromis, souligne Bronner[16]. Bronner reprend à Hanna Arendt une remarque sur les totalitarismes, qui « suscitent un monde mensonger et cohérent qui, mieux que la réalité humaine, satisfait les besoins de l’esprit humain »[17]. « […] la spécificité de la pensée extrême tient au fait qu’elle adhère radicalement à une idée radicale. »[18]

Bronner fait remarquer que nous avons tous des idées axiologiques, et des idéaux, mais sans entretenir avec ceux-ci un rapport inconditionnel (nous ne sommes pas face à un choix entre croire et ne pas croire du tout, il y a également des valeurs que nous tenons pour non négociables, mais nous nous soucions des conséquences de leur application, et notre fermeté axiologique est souvent relative). Dans la perspective de Bronner, le fanatique serait « quelqu’un qui entretient un rapport inconditionnel avec une ou plusieurs valeurs qui, poussées jusqu’au terme de leur logique, peuvent engendrer des comportements sociopathiques, c’est-à-dire des rapports agonistiques, des troubles sociaux » (ce qui ne l’empêche pas le fanatique d’avoir ses contradictions, comme tout être humain, et d’adhérer partiellement à des valeurs concurrentes, mais leur paraissant négligeables par rapport à celles qu’ils tiennent pour centrales)[19].

Sans compétences sociopsychologiques, il ne convient pas de s’aventurer trop loin sur ce terrain, mais ces réflexions aident à dresser le cadre des démarches qui retiennent ici notre attention.

En même temps, il faut aussi garder à l’esprit la relation complexe entre comportements et idéologies : comme le rappelle Randy Borum, une majorité des personnes ayant des idées radicales et trouvant même des justifications à la violence ne s’engagent pas elles-mêmes dans des actions terroristes, tandis que certains terroristes ne sont pas profondément idéologisés, mais attirés par un groupe et son activisme en partie pour d’autres raisons, même s’ils invoquent avec virulence certains thèmes et slogans[20].

Itinéraires radicaux

Comment en arrive-t-on donc à embrasser une cause radicale ? Pour introduire la réflexion, commençons par quelques rapides coups de projecteurs sur des itinéraires radicaux dans des contextes séculier et djihadiste.

Commençons par des engagements radicaux politiques séculiers. En Italie, durant les « années de plomb », c’est-à-dire les années 1970, des groupes radicaux passèrent, pour certains, à la lutte armée. Il y a toute une série de livres rédigés par d’anciens membres des Brigades Rouges et d’autres groupes armés (surtout d’extrême-gauche, mais aussi d’extrême-droite).

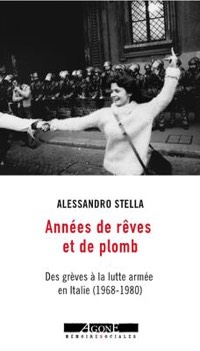

Alessandro Stella, aujourd’hui directeur de recherche au CNRS en France, est un ancien responsable du mouvement Autonomie ouvrière, mouvement de gauche radicale qui ne réussit pas à survivre longtemps aux arrestations qui suivirent la mort accidentelle de trois de ses membres alors qu’ils étaient en train de préparer un engin explosif en 1979 : il est l’auteur de Années de rêve et de plomb : des grèves à la lutte armée en Italie (1968-1980) (Marseille, Agone, 2016).

Alessandro Stella, aujourd’hui directeur de recherche au CNRS en France, est un ancien responsable du mouvement Autonomie ouvrière, mouvement de gauche radicale qui ne réussit pas à survivre longtemps aux arrestations qui suivirent la mort accidentelle de trois de ses membres alors qu’ils étaient en train de préparer un engin explosif en 1979 : il est l’auteur de Années de rêve et de plomb : des grèves à la lutte armée en Italie (1968-1980) (Marseille, Agone, 2016).

Stella est issu d’une famille modeste, mais qui a connu une récente ascension sociale grâce aux études de son père devenu enseignant, et qui vote pour la démocratie chrétienne, avec une forte sensibilité pour les démunis et ceux qui souffrent. Il se rend deux fois durant son adolescence au centre de rencontres œcuméniques de Taizé, dont il conserve un souvenir enthousiaste, avec « la sensation qu’un mouvement universel était en train de naître », et rapporte n’être pas le seul militant révolutionnaire à être passé par là (p. 66). Sur la base d’une « volonté irrépressible de changer le monde » (p. 53), et sur le fond des chants et musiques qui accompagnèrent sa génération, Stella raconte un militantisme qui commence au lycée, s’éloignant rapidement de la rigidité du Parti communiste, et un rêve qui prend des tonalités d’utopie nostalgique partagée entre compagni, camarades :

« Ceux que nous appelions compagni, à la différence du reste de la population, étaient les élus d’une communauté que nous nous efforcions de construire jour après jour, une société dans la société guidée par des principes, des valeurs différents de ceux qui régissaient le monde dans lequel nous vivions. La justice sociale, l’égalité fraternelle, la libération de toute sorte d’oppression, de domination, nous ne les vivions pas seulement comme les principes fondateurs […] d’une société juste et désirée, mais comme des impératifs moraux au présent […]. » (p. 8)

« Nous avions alors 20 ans, quelques-uns plus, d’autres moins. Et nous avions un désir débordant de mordre la vie, de plonger de tout notre corps dans une aventure enivrante, de profiter au maximum de tout ce que la vie pouvait nous offrir, ici, tout de suite, sans attendre ni le paradis céleste ni le grand soir. “Qu’est-ce que vous voulez ?” nous demandait-on. On répondait : “Nous voulons tout !” » (pp. 96-97)

Prendre les armes fut, selon Stella, une réaction croissante, dans les milieux à la gauche du Parti communiste, face à la répression (d’abord fasciste, puis démocrate-chrétienne) subie par des militants estimant que cela suffisait (p. 77). Tant le contexte politique que la musique et le cinéma (Il était une fois la révolution, le film de Sergio Leone…) semblaient donner une légitimité morale « au recours à la violence au nom d’une société juste » (pp. 83-84)[21]. Prenant ses distances par rapport à la « dérive militariste » des Brigades Rouges, Stella précise que « pour nous, les armes n’étaient qu’un moyen de lutte parmi d’autres, et non le seul » (p. 32). Mais on apprend qu’il n’y avait pas seulement de jeunes universitaires parmi les activistes de gauche radicale : on y trouvait aussi des « bandits politisés » qui nourrirent l’activité de guérilla, « passant de la délinquance commune à l’engagement politique » (p. 49)[22], ce qui présente des résonances avec ce qu’on observe parfois aujourd’hui parmi les djihadistes. Voler des voitures, commettre des hold-up ou des cambriolages pour financer les opérations, pratiquer la filouterie d’auberge rebaptisée «auto-réduction » ou poser une bombe devant une caserne de carabiniers lui paraissait normal[23].

Dans sa conclusion, il porte ce regard sur ces expériences passées :

« Aux origines de notre histoire, il y avait une puissante force vitale de recherche d’amour collectif ; la question du passage de l’amour à la haine se pose aussi bien au niveau de l’analyse historique que des cheminements psychiques de chacun. Quelles influences culturelles, quelle conjecture sociale et politique, quels autres facteurs se sont greffés dans les têtes des “fils des fleurs” pour les amener à ce choix ? De l’héritage marxiste à la fascination pour les guérillas, des luttes ouvrières à la “stratégie de la tension”, tout un ensemble complexe d’influences ont conduit une partie significative de la génération italienne de 1968 à prendre les armes. » (p. 150)[24]

Et il y avait la réalité d’une violence impitoyable, même envers ceux qu’un groupe armé considère comme des traîtres. Professeur de littérature italienne devenu membre des Brigades Rouges, Enrico Fenzi évoque le sort de brigadistes ayant lâché quelques aveux lors d’interrogatoires violents, jugés ensuite en prison par un tribunal révolutionnaire pour leur passagère faiblesse et condamnés à mort par strangulation, tribunal et sentence que les victimes reconnaissent elles-mêmes. Comme l’écrit Fenzi :

« […] l’abîme qui sépare les deux images de la révolution — celle qui est consignée dans le programme rationaliste et dialectique de la page écrite, et celle qui sombre dans la réalité vécue ici […] — ne peut être comblé. »[25]

Une manifestante à Sofia, Bulgarie, le 17 novembre 2013 (© 2013 Anton Chalakov | iStockPhoto).

Voyons maintenant les djihadistes venant de pays occidentaux : les contextes peuvent être différents dans les pays à majorité musulmane. Indépendamment des périodes, ce sont souvent, au départ, des conversions ou reconversions, avec adhésion à un islam de type salafiste, puis au djihadisme. L’émotion face aux souffrances de musulmans est fréquemment mentionnée comme élément crucial dans la démarche djihadiste. D’ailleurs, c’est parfois une motivation humanitaire qui se transforme en démarche combattante, comme le raconte David Vallat, un converti des années 1990, en France, qui se frotte à la délinquance et qui était allé dans des camps d’entraînement en Afghanistan puis avait été mêlé à des réseaux djihadistes en France :

« Sans m’en rendre compte, je suis passé d’un engagement humanitaire à une volonté de combattre, […] puis, avec ce long séjour en Afghanistan, j’ai glissé dans une logique étroite articulant concepts religieux et politiques de ‘martyr’ et de ‘frères opprimés’. »[26]

Il utilise d’ailleurs les méthodes de la délinquance pour financer la préparation des activités djihadistes, à son retour en France. Mais il évoque aussi — nous sommes dans les années 1990 — les débats entre djihadistes par rapport à des attentats aveugles, par exemple. Comme dans tout groupe idéologisé, les divergences peuvent être vives.

Lorne Dawson et Amarnath Amarasingam interrogent des djihadistes canadiens et britanniques ainsi que leurs proches (en remarquant que ces profils peuvent être différents de ceux rencontrés en Europe continentale). Ils ne voient guère de dimensions socio-économiques dans leurs choix : ce sont avant tout la dimension idéologique et les impératifs moraux qui semblent cruciaux. Et parfois une fascination pour la certitude du salut qu’offre la mort dans le djihad. Mais aussi l’attrait d’un modèle de société organisée autour de normes claires et indiscutables, comme l’explique un de leurs interlocuteurs :

« Nous avons émigré parce que nous ne voulons plus vivre dans le système. Et le système, ce sont les gouvernements occidentaux. Leur démocratie. Ils contrôlent ce que vous pensez et dites […]. Et ils vous disent ce qui est bien et mal, à travers les médias que vous lisez et regardez, mais aussi ce que vous apprenez à l’école dès votre plus jeune âge, parce que ce sont eux qui ont élaboré les programmes scolaires. Mais nous avons notre propre mode de vie, l’islam. C’est une religion, mais aussi un guide de gouvernement. Il a ses lois et indique comment faire pour tout — qu’il s’agisse d’aller aux toilettes, de boire de l’eau, de se laver les dents, jusqu’à la façon d’adorer Allah ou de mener ses affaires. Il vous permet de voir le monde tel qu’il est et vous préserve des comportements nuisibles dans la société. »[27]

À vrai dire, ils ne sont pas toujours tous aussi articulés, selon leur niveau culturel notamment. On peut lire avec profit les témoignages recueillis par le journaliste David Thomson dans ses livres et ses articles. On y rencontre aussi bien les convaincus que ceux qui doutent ou ont peur de se battre, une fois sur place. Et il y a ceux qui trouvent un exutoire pour leur violence. Prenons par exemple ce passage d’un article qui dresse le portrait d’un ex-petit dealer en France (Montreuil, Seine-Saint-Denis), qui a rejoint l’État Islamique un an après la rencontre avec des djihadistes qui faisaient discrètement de la propagande dans une mosquée. Thomson résume :

« Son profil de jeune rappeur ambitieux, mais sans relief, de dealer bas de gamme, présente des prédispositions idéales à la réception de cette pensée de rupture. Elle s’enracine autant dans le substrat de la radicalité “de la street” et de ses bribes de conscience politico-religieuse que dans l’absence de bases culturelles solides le dotant de capacités de mise à distance et de contextualisation. Elle structure son fatras intellectuel antisystème en lui apportant une onction religieuse. Avant, il chantait “nique l’État français” ou “nique la police”. Désormais, le dogme du “al wala wal bara” (de l’alliance et du désaveu) lui explique que se “désavouer” de toute autorité qui ne procède pas de la charia jusqu’à la combattre par les armes est une obligation pour tout musulman. […] Lui qui rappait contre la France et contre ses institutions découvre soudain que la religion reçue de ses parents dès l’enfance ne lui intime pas uniquement de confronter son pays en paroles, mais aussi et surtout de l’affronter en actes. Tout coïncide. Tout prend sens dans son esprit post-adolescent. Pour lui, c’est une secousse. La bascule est instantanée. »

« En bon petit soldat, Abu Mujahid valide tous [les appels de l’EI], à la lettre. Ses appels au crime vengeur sonnent comme un morceau de rap. “On est des soldats de l’État islamique, ils nous tuent, on les tue, lance-t-il. Tu tues ma femme, je tue ta femme. Tu tues mon enfant, je tue tes enfants. C’est clair. Le mec de la coalition qui a tué je sais pas combien de musulmans à Manbij il va rentrer chez lui, il va faire l’amour avec sa femme et il va boire son café au lait le lendemain, tranquille. Donc nous, on s’en fout, on tue femmes, enfants, chiens, chats, chameaux ! On tue tout ! On explose tout ! On explose l’économie du tourisme, on veut faire couler les tawarith [tyrans mécréants]. On veut faire couler ces pays. Mais on fait pas ça juste comme ça, y a un intérêt. L’EI, il a pas attaqué la France avant qu’ils viennent avec leurs avions.” »[28]

(Comme le note Thomson, les adeptes de l’EI rêvaient en réalité déjà de djihad global et d’imiter les actions de Mohammed Merah avant les frappes, contrairement à ce discours.)

Interprétations

Dans un article de synthèse publié en 2015 dans l’une des principales revues universitaires d’étude sur le terrorisme, des chercheurs ont tenté de faire le point sur le « puzzle de la radicalisation ».

« […] il existe un consensus scientifique sur les variables clés qui produisent la radicalisation et l’extrémisme violent, mais nous ne sommes pas plus près d’un accord sur les modèles qui caractérisent le processus transformateur par lequel des individus ordinaires deviennent des extrémistes. Les militants locaux issus de la deuxième et de la troisième génération d’immigrants, ainsi que les convertis à l’islam, sont souvent liés à des réseaux extrémistes à l’étranger, mais ils ne dépendent pas toujours d’une orientation ou d’une orientation externe. La nouvelle génération de militants locaux est ethniquement diversifiée et technologiquement avertie, ce qui représente la diffusion réussie du djihadisme comme idéologie mobilisatrice, mais cette diversité rend presque impossible d’offrir un seul paradigme qui explique la variété des cas. En outre, les femmes jouent de plus en plus un rôle dans la radicalisation, ce qui soulève des questions sur la possibilité de variables spécifiques qui n’ont pas été considérées auparavant lors de la discussion d’un phénomène dominé par les hommes. En outre, le recrutement a été largement conduit de façon souterraine, avec peu de propagation ouverte au sein de mosquées radicales. D’autres vecteurs de la radicalisation, y compris les prisons et les médias sociaux, sont aussi des catalyseurs de la socialisation militante islamiste. […] l’instabilité politique dans une partie du monde musulman […] menace de souffler sur les braises du radicalisme en Occident. Cela signifie que la radicalisation “ici” peut être façonnée par la radicalisation “là-bas”. »[29]

Comme le fait le politologue Xavier Crettiez, plusieurs analyses considèrent les niveaux macro (situation d’une société ou d’un groupe au sein de celle-ci), méso (réseaux de relations) et micro (dimensions psychologiques, émotionnelles, voire esthétiques) dans les processus de radicalisation. « Un élément central […] très souvent souligné par les sociologues des violences politiques est la radicalisation par le biais de la socialisation, familiale ou relationnelle », et plus largement « sur l’importance des réseaux amicaux et relationnels dans les processus de radicalisation »[30]. Sans oublier le rôle des « personnes ressources », qui encouragent la radicalisation[31] et appuient l’apprentissage des règles[32].

Jeune manifestant lors d’une réunion du Tea Party à Spokane (Washington), le 15 avril 2010 (© 2010 Gregory Johnston | Dreamstime).

Parmi les facteurs susceptibles de produire une radicalisation, la plupart des chercheurs s’accordent sur un mélange de facteurs, susceptibles de se combiner avec des pondérations variables :

- Griefs, qui peuvent se nourrir d’une marginalisation économique ou d’une aliénation culturelle, d’un sentiment de victimisation, ou de forts ressentiments envers la politique de certains États. (En ce qui concerne le djihadisme, notons au passage qu’un discours de victimisation n’est pas rare dans certains cercles musulmans.) Ces griefs peuvent également être de nature personnelle.

- Réseaux, c’est-à-dire pas tant des réseaux militants clandestins et organisés que des liens de parenté et d’amitié entre individus, qui jouent ensuite un rôle important dans le recrutement (par exemple quand nous apprenons que plusieurs djihadistes ont été recrutés dans le même quartier). Ces milieux n’offrent pas seulement des occasions de socialisation avec des extrémistes, mais répondent aussi à des besoins psychologiques de relations, créant ensuite des dynamiques de groupe pouvant faciliter le passage à la violence. La dynamique de groupe est au moins aussi importante que l’idéologie — plus importante, affirment nombre de chercheurs. « La radicalisation est avant tout un processus de socialisation », écrit Coolsaet[33].

- Idéologies, c’est-à-dire des récits sur le monde et la place qu’on y occupe. Elles permettent de replacer les griefs personnels et collectifs dans une critique politique plus large, tout en diabolisant les ennemis, en justifiant la violence contre eux et en promettant la rédemption par le sacrifice.

- Environnements et structures : Internet, les médias sociaux, les prisons ou les camps d’entraînement, qui offrent une aide matérielle et idéologique et permettent de transformer des individus radicalisés[34]. À noter que, contrairement à la verticalité de l’Internet de première génération, les médias sociaux sont de nature relationnelle et permettent de créer des communautés d’un nouveau type.

Des manifestants d’un groupe islamiste radical à Solo, Java, Indonésie (© 2016 Suryo | Dreamstime).

Il y a des débats sur plusieurs aspects. D’abord parce qu’il y a plusieurs générations de djihadistes (puisque ce sont surtout eux qui retiennent l’attention actuellement) : le cheminement vers le djihadisme des années 1990 passait en partie par d’autres canaux, d’abord parce que le rôle d’Internet était inexistant et parce que la radicalisation semble s’être produite plus souvent dans des mosquées. Aujourd’hui, en Occident, cela se joue beaucoup plus en dehors de celles-ci.

Bertjan Doosje est professeur d’études sur la radicalisation à l’Université d’Amsterdam. À partir d’une recherche sur de jeunes musulmans néerlandais, il s’est efforcé, avec deux collègues, d’identifier les facteurs déterminants dans un processus de radicalisation[35]. Ils s’éloignent des explications initiales en termes de psychopathologie : les recherches ont montré, depuis plusieurs années déjà, qu’il n’y a pas de différence systématique entre anciens terroristes et personnes menant une vie conventionnelle, même si certains chercheurs estiment qu’il y a une fragilité psychologique plus grande dans les générations récentes de djihadistes. L’approche des chercheurs néerlandais consiste donc à essayer de comprendre le rôle de variables psychologiques « normales » pouvant conduire des jeunes à adopter un système de croyances radical tel que le djihadisme (il faudrait voir dans quelle mesure le processus serait le même pour un engagement radical n’impliquant pas l’usage de la violence ou ne revêtant pas des dimensions directement politiques).

Dans une recherche subséquente[36], Doosje et ses collègues distinguent quatre types de profils individuels :

- Personnes en quête d’identité (situation d’incertitude émotionnelle).

- Personnes en quête de justice. Ces personnes estiment qu’elles-mêmes ou leur groupe méritent mieux. La démarche peut donc relever de problèmes au micro-niveau de l’individu comme au macro-niveau de la communauté à laquelle on appartient.

- Personnes en quête de sens. Ce sont les démarches les plus idéologiques ou religieuses, qu’il s’agisse de convertis ou de personnes déjà croyantes, mais faisant conversion à une forme spécifique d’orientation religieuse ou idéologique. Mais Doosje note que des événements au micro-niveau personnel, par exemple de grands changements dans sa vie, peuvent aussi constituer l’amorce de démarches de quêtes de sens. Cela vaut aussi pour des délinquants à la croisée des chemins : soit poursuivre un chemin de pécheur, soit trouver la voie d’une rédemption par l’adhésion à une foi, à une cause.

- Personnes en quête de sensations (attirées par la guerre, par l’action, par les situations extrêmes). C’est le romantisme du djihad, dans tous les sens du terme. Cela peut être l’attrait pour l’aventure, mais aussi pour la violence : ils apprécieront de partager certaines vidéos et ne se montrent pas insensible aux scènes de guerre, voire de cruauté. De nouveau, des facteurs personnels peuvent amorcer cette démarche, mais elle peut tout aussi bien dériver d’un sentiment d’ennui, d’une vie dans laquelle rien de particulier ne se produit — ou de l’absence de perspectives socio-économiques. Ce sens de l’aventure ne se limite pas aux hommes : il peut aussi s’agir de ces femmes qui partent pour épouser un beau djihadiste inconnu…

Cette typologie s’appuie sur un vaste ensemble de recherches collectées par les auteurs de l’étude : comme toute typologie, cela signifie que nous rencontrons des figures composites dans la réalité, mélangeant éventuellement plusieurs éléments. Cette approche ne néglige pas les croyances, sans les mettre nécessairement au cœur de la démarche. Elle recoupe les observations d’autres chercheurs, par exemple John Venhaus dans son étude de 2010 examinant plusieurs centaines de biographies de personnes ayant rejoint Al Qaïda, qui distinguait les personnes en quête de revanche, de statut (ou de reconnaissance), d’identité (ou d’appartenance à un groupe) et d’action (ou d’aventure, d’expériences nouvelles)[37].

Conclusion

Des croyances de l’extrême, nous en voyons ici à l’œuvre. Mais il y a des divergences de vues sur le rôle qu’elles jouent dans ces engagements radicaux.

On se souvient du débat autour de l’approche d’Olivier Roy, qui réfute les thèses voyant une sorte de cheminement logique du Coran au djihadisme, et préfère parler d’une « islamisation de la radicalité », une approche qu’il développe dans son livre, Le Djihad et la mort (Seuil, 2016) : « des jeunes révoltés ont trouvé dans l’islam le paradigme de leur révolte absolue » (p. 15). La logique religieuse fondamentaliste ne suffirait pas en elle-même à produire la violence. Les djihadistes franco-belges qu’il décrit dans son livre sont des born again, qui font un retour (ou une conversion) à la religion très vite suivi d’une adhésion au djihadisme après une vie plutôt séculière, qui « sont profondément immergés dans la “culture jeune” contemporaine » (p. 52), parfois une culture de la violence, et dont le retour au religieux ne signifie pas une plongée dans la dévotion (p. 60). C’est la radicalité qui les séduit, elle n’est pas le produit d’une réflexion sur les textes, car ils n’ont pas la culture religieuse nécessaire pour cela, même si certains textes vont ensuite être invoqués pour justifier leurs actes (p. 74). Et des personnes qui ont souvent un passé délinquant trouvent leur rédemption par l’adoption d’un rôle de vengeur de l’oumma, de la communauté musulmane fantasmée[38]. Roy ne dit pas qu’une idéologie islamiste radicale n’existe pas : il soutient que ce n’est pas celle-ci qui est la cause des engagements de ces jeunes ayant grandi en Occident.

Celui qui adopte une telle approche admet aussi que l’idéologie radicale est nécessaire ensuite, même superficiellement assimilée, pour justifier des actes. En nous gardant de tout faire passer par un filtre religieux, il vaut la peine d’y prêter attention en conclusion. Personne ne prédit que le djihadisme va disparaître, même si l’État Islamique s’effondre : la question est plutôt de savoir quelles seront les prochaines mutations du djihadisme. En outre, le djihadisme tire en partie ses références du salafisme, qui représente une forme de radicalisation pieuse de l’islam.

Le rapport avec le salafisme se révèle complexe. D’une part, le salafisme fournit les bases d’une stricte démarcation par rapport à tout ce qui n’est pas musulman à son sens, à travers la doctrine fondamentale de al-Wala’ wal Bara’, qui connote l’idée de proximité et son contraire, la distance, la notion de ce qu’on aime et de ce qu’on déteste, de ce dont on est allié face à ce dont on se dissocie, se désolidarise — fournissant au djihadisme les outils pour une vision dichotomique de mondes inconciliables[39]. D’autre part, les doctrines salafistes ne conduisent pas nécessairement à l’action violente et peuvent se traduire en un simple radicalisme de la piété, obsédé par l’observation scrupuleuse de règles.

Des islamistes britanniques à Amsterdam le 25 mai 2012 (© 2013 Jan Kranendonk | Dreamstime).

Dans une étude sur le « groupe de Sauerland »[40], c’est-à-dire quatre Allemands convertis ou reconvertis à l’islam qui préparaient un attentat contre des bases américaines au moment de leur arrestation en 2007, Stefan Malthaner montre la socialisation de chacun d’entre eux dans un milieu salafiste[41] ; mais ils se retrouvèrent ensuite seuls lors de la préparation de leurs actions terroristes. Les salafistes locaux jugeaient légitime le djihad défensif dans des pays où les musulmans sont attaqués et sympathisaient avec la geste héroïque des combattants en Tchétchénie et en Irak, mais n’étaient pas prêts à légitimer de tels actes en Allemagne. Le djihad en lui-même est légitime aux yeux des salafistes, mais autre est la question des circonstances dans lesquelles il devient légitime. Malthaner résume l’ambivalence de la socialisation salafiste :

« D’un côté, en propageant une identité musulmane en termes absolus et polarisants, et en approuvant et en glorifiant le djihad violent dans des pays musulmans, il a contribué à la formation d’une perspective radicale qui a constitué le fondement de ce qui est devenu plus tard le cadre de référence djihadiste. D’autre part, en orientant des jeunes gens vers des activités non militantes et en mettant sur des limites normatives aux notions de djihad violent, des figures de proue du milieu [salafiste] local ont exercé en même temps une influence dans le sens d’un contrôle et de restrictions. La décision de s’engager plus activement dans le djihad violent a donc impliqué une graduelle séparation d’avec cet environnement »[42]

Les recherches sur la violence politique ont mis en lumière l’importance de la relation entre des groupes terroristes et un « milieu radical » plus large, avec lequel les relations peuvent faire l’objet de reconfigurations au fil du temps[43].

Dans tout engagement radical se jouent des interactions entre des traits psychologiques, des contextes sociaux et politiques, des environnements personnels — et, bien entendu, aussi des croyances, car nul n’adhère à une idéologie si elle ne présente pas des traits plus ou moins attrayants et convaincants. Et les croyances radicales, avec la redoutable cohérence qu’elles peuvent paraître offrir ainsi que les critères absolus sur lesquels elles se construisent, ne sont pas les moins séduisantes…

Jean-François Mayer

Notes

- Le site Radicalisation Research (http://www.radicalisationresearch.org/) offre des informations sur des recherches et publications. ↑

- Par exemple le Journal for Deradicalization (http://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/index) et le Journal Exit-Deutschland. Zeitschrift für Deradikalisierung und demokratische Kultur (http://www.journal-exit.de/). ↑

- Jean-Numa Ducange, Philippe Marlière et Louis Weber, La Gauche radicale en Europe, Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant, 2013, pp. 91-94. ↑

- Pascal Delwit, Les Gauches radicales en Europe, XIXe-XXIe siècles, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, 2016. ↑

- Georges Feltin-Tracol, Éléments pour une pensée extrême, Éd. du Lore, 2016, p. 9. ↑

- Cf. Christof Wolf et Sigrid Rossteutscher, « Religiosität und politische Orientierung — Radiaklisierung, Traditionalisierung oder Entkoppelung ? », Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (Sonderheft 53 « Religion und Gesellschaft »), 65, 2013, pp. 149-181. ↑

- Ultras, extrêmes : les radicalités de gauche à droite, Paris, Éd. Fondation Jean Jaurès, 2016, p. 17. Dans un article sur l’engagement (et le désengagement) radical, Sommier approche l’engagement radical entendu « comme un militantisme qui, à partir d’une posture de rupture vis-à-vis de la société d’appartenance, accepte au moins en théorie le recours à des formes non conventionnelles d’action politique éventuellement illégales, voire violentes » (« Engagement radical, désengagement et déradicalisation. Continuum et lignes de fracture », Lien social et Politiques, N° 68, 2012, p. 15-35). ↑

- Radicalisation : processus ou basculement ?, Paris, Éd. Fondation Jean-Jaurès, 2016, pp. 24-25. ↑

- Cf. Bernd Wagner, « Ein Beitrag zur Geschichte und zu Formatierungen von Ausstiegsinitiativen in Sachen Rechtsradikalismus in Deutschland (1990–2013) », Journal Exit-Deutschland. Zeitschrift für Deradikalisierung und demokratische Kultur, 2013, N° 2, pp. 4-44. ↑

- Benjamin Ducol, « La ‘radicalisation’ comme modèle explicatif de l’engagement clandestin violent : contours et limites d’un paradigme théorique », Politeia, N° 28, 2015, pp. 127-147 (p. 129). ↑

- Ibid., p. 139. ↑

- Mitchell D. Silber et Arvin Bhatt, Radicalization in the West : The Homegrown Threat, New York City Police Department, 2007, p. 16. ↑

- Farhad Khosrokhavar, Radicalisation, Paris, Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 2014, pp. 7-8. ↑

- C’est une définition encore « en travail », qui reprend deux éléments à la définition de « radical » dans l’article de Stefan Malthaner et Peter Waldmann, « The Radical Milieu: Conceptualizing the Supportive Social Environment of Terrorist Groups », Studies in Conflict and Terrorism, 37/12, 2014, pp. 979-998 (p. 983). ↑

- Gérald Bronner, La Pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, Paris, Denoël, 2009, p. 61. ↑

- Ibid., p. 74. ↑

- Ibid., p. 237. ↑

- Ibid., p. 130. ↑

- Gérald Bronner, Vie et mort des croyances collectives, Paris, Hermann, 2006, pp. 28-29. ↑

- Randy Borum, « Radicalization into Violent Extremism I : A Review of Social Science Theories », Journal of Strategic Security, 4/4, hiver 2011), pp. 7-36 (p. 9). ↑

- Ce fut seulement par la suite, précise-t-il, que lui et ses camarades comprirent que la fin ne justifiait pas les moyens et que le recours aux armes les éloignait de l’émancipation recherchée. « La dynamique psychique et relationnelle introduite par l’emploi des armes peut parvenir rapidement à corrompre des âmes nobles, à rendre impitoyables des personnes autrefois douces et aimables, et finalement à bouleverser leurs valeurs de départ. Sans parler du fait que l’appel aux armes fait accourir des gens qui ne sont pas animés par de bonnes intentions, mais fascinés par la violence, le pouvoir que les armes donnent sur autrui. » « L’emploi des armes n’est pas anodin et a une incidence profonde sur celui qui s’en sert. Le sentiment de puissance que donne le fait de pointer un pistolet sur quelqu’un, la panique tremblante et paralysante, on les lit dans les yeux de celui qui subit la menace. Une fois enclenché, le mécanisme conduit inévitablement au durcissement des sentiments, au calcul froid, voire à un certain cynisme. » (p. 87) Mais il ne cache pas la satisfaction ressentie à l’époque lors de l’annonce de l’enlèvement d’Aldo Moro par les Brigades rouges (p. 121). En revanche, l’assassinat d’un otage parut injustifiable à beaucoup, dont l’engagement avait commencé sous le signe du Peace and love (p. 122). ↑

- De même, en prison, raconte un ex-brigadiste, les Brigades Rouges « autant par conviction que par opportunisme, s’étaient mises à recruter de nombreux détenus de droit commun, spécialement ceux considérés comme les plus dangereux et les plus déterminés, et donc en adoptaient les positions et la façon de raisonner » (Enrico Fenzi, Armes & Bagages. Journal des Brigades rouges, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 125). ↑

- Pendant sa période clandestine, Stella bénéficie pour des hébergements de la solidarité de membres d’autres organisations d’extrême-gauche, qui ne partageaient pas le choix de la lutte armée (p. 35) — cela souligne l’importance de réseaux qui vont au-delà du groupe radical violent. ↑

- Il ne faut pas négliger la dimension générationnelle : à l’autre bout de l’échiquier politique, celle-ci est soulignée par le militant « nationaliste révolutionnaire » Gabriele Adinolfi, ancien dirigeant du groupe Troisième Position, qui a lui aussi écrit un livre sur Nos belles années de plomb : la droite radicale italienne dans l’orage de la lutte armée et de l’exil (Paris, Éd. de l’Æncre, 2004). Il souligne que l’extrême-droite et l’extrême-gauche partageaient le même « vrai dégoût à l’égard du profil moral de la classe politique italienne » (p. 20). « Les jeunes sympathisants de celle qui, par la suite, sera qualifiée de “droite radicale”, réclamaient une ligne idéologique claire […] mais aussi et surtout de pouvoir participer au phénomène de rébellion générationnelle, qui était alors en marche contre un monde artificiel, matérialiste et mou, à savoir celui de la société post-bourgeoise qui commençait à émerger. » (p. 38) Adinolfi remarque que les militants de Troisième Position « étaient des jeunes de leur époque, s’habillaient comme les autres jeunes, se coiffaient de la même manière, écoutaient la même musique que tous les gens de leur âge » (p. 49). On ne peut qu’être frappé par les convergences : le rêve d’une société plus exaltante, l’aspiration à une justice sociale, le sentiment d’appartenir à une avant-garde, l’impression de devoir faire face à des forces puissantes de répression ou à des adversaires violents, qui finissent par inciter à recourir soi-même à la violence. Et une sorte de nostalgie de ce rêve, même si on déconseille la violence. ↑

- E. Fenzi, op. cit., p. 260. ↑

- David Vallat, Terreur de jeunesse, Paris, Calmann-Lévy, 2016, p. 122. ↑

- Lorne L. Dawson et Amarnath Amarasingam, « Talking to Foreign Fighters : Insights into the Motivations for Hijrah to Syria and Iraq », Studies in Conflict & Terrorism, 40/3, 2017, pp. 191-210 (p. 202). ↑

- David Thomson, « Shit, rap et terrorisme », Les Jours, 16 janvier 2017 (URL : https://lesjours.fr/obsessions/les-revenants-saison-5/ep1-rappeur/). ↑

- Mohammed Hafez et Creighton Mullins, « The Radicalization Puzzle : A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism », Studies in Conflict and Terrorism, 38/11, 2015, pp. 958-975 (p. 959). ↑

- Remarques de Xavier Crettiez, dans la brochure déjà citée Radicalisation, pp. 10-11. Pour un développement plus substantiel de l’approche de Crettiez, on peut lire le rapport qu’il a codirigé avec Romain Sèze, Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents, Mission de Recherche Droit et Justice, avril 2017, http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/08/Rapport-radicalisation_INHESJ_CESDIP_GIP-Justice_2017.pdf. Ce document de 152 pages contient notamment un très intéressant matériel d’entretiens avec des militants emprisonnés (non seulement des djihadistes, mais également des nationalistes basques et corses). ↑

- Crettiez parle ici de radicalisation violente, mais cela s’applique aussi à d’autres formes de radicalisation, me semble-t-il. ↑

- Radicalisation : processus ou basculement ?, p. 12. ↑

- « Au départ, il y a des sentiments de frustration, d’injustice, de mécontentement. Ces sentiments sont ensuite intériorisés, ce qui conduit à une séparation mentale de la société, considérée comme seule responsable. Subséquemment, les individus recherchent confirmation auprès d’autres personnes, qui partagent les mêmes sentiments. Ainsi se crée un “in-group”, où la loyauté envers l’ensemble solidifie les liens internes. À l’intérieur d’un tel groupe, les sentiments personnels d’origine se politisent (“qu’allons-nous faire pour réagir ??”). La pensée de groupe (“groupthink”) écarte graduellement toutes les objections éventuelles à la pensée unique qui commence à se cristalliser. Si cette dernière s’oriente dans une voie extrémiste, voire violente, les membres ont – en principe – le choix soit d’y adhérer, soit de quitter le groupe. Mais la dynamique de groupe, et surtout le besoin qu’éprouvent les membres de maintenir les liens créés dans ce processus, rend ce choix généralement aléatoire. À ce stade, l’idéologie – qui n’est généralement pas à l’origine du processus – commence à jouer un rôle bien spécifique : contribuer à déshumaniser l’out-group, c’est-à-dire le reste de la société et dès lors à transformer des innocents (qui ne portent aucune responsabilité personnelle dans les sentiments de frustration et d’injustice à l’origine du processus) en complices coupables. » (http://www.rikcoolsaet.be/files/art_ip_wz/Radicalisation%20DEF.pdf) ↑

- Ibid., p. 961. ↑

- Bertjan Doosje, Annemarie Loseman et Kees van den Bos, « Determinants of Radicalization of Islamic Youth in the Netherlands: Personal Uncertainty, Perceived Injustice, and Perceived Group Threat », Journal of Social Issues, 69/3, 2013, pp. 586-604. ↑

- Allard R. Feddes, Lars Nickolson et Bertjan Doosje, Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces, septembre 2015, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/

2015/10/12/triggerfactoren-in-het-radicaliseringsproces/triggerfactoren-in-het-radicaliseringsproces.pdf. ↑ - Cité par Marion Van San, « Striving in the Way of God: Justifying Jihad by Young Belgian and Dutch Muslims », Studies in Conflict and Terrorism, 38/5, 2015, pp. 328-342 (p. 330). ↑

- Voir aussi l’étude d’Olivier Moos, Le djihad s’habille en Prada : une analyse des conversions jihadistes en Europe, Cahier de l’Institut Religioscope, N° 14, août 2016, https://www.religioscope.org/cahiers/14.pdf. Du même auteur, on peut lire : « Analyse : les mythes du jihadisme européen – une évaluation critique des débats sur la radicalisation », Religioscope, 13 octobre 2017, https://www.religion.info/2017/10/13/mythes-du-djihadisme-europeen/. ↑

- Voir à ce propos la dernière partie de l’article : « État Islamique : racines doctrinales et positions idéologiques », Terrorisme.net, 16 juillet 2016, https://www.terrorisme.net/2016/07/16/etat-islamique-racines-doctrinales-et-positions-ideologiques/. ↑

- Stefan Malthaner, « Contextualizing Radicalization: The Emergence of the “Sauerland-Group” from Radical Networks and the Salafist Movement », Studies in Conflict and Terrorism, 37/8, 2014, pp. 638-653, ↑

- Une bonne observation dans le rapport dirigé par Crettiez et Sèze, à propos des fréquents passages par le salafisme : « Le salafisme convoque la rigueur recherchée dans le cadre de la rupture, parce qu’il en appelle à une discipline tant sur le plan de l’orthopraxie (le plus serait le mieux), que sur celui de la droiture éthique aspirée par ces démarches. Cela ne signifie pas néanmoins que les individus s’y astreignent réellement (les contre-exemples sont nombreux), mais le salafisme donne une impulsion, un cadre et un sens à une volonté de changement fort. » (op. cit., p. 63) ↑

- Ibid., p. 644. ↑

- S. Malthaner et P. Waldmann, art. cit. Ceux qui passent à la violence sont souvent entourés d’un milieu plus ou moins large de sympathisants qui peuvent avoir de la compréhension pour la violence sans nécessairement la soutenir entièrement, ou l’approuver sans être prêts à y recourir eux-mêmes. Cette interaction avec le cercle plus large des sympathisants a d’ailleurs de potentielles conséquences pour le rapport d’un groupe à la violence. Par exemple, selon une récente étude, alors que certains groupes d’extrême-gauche européens ont adopté pendant toute une période la violence contre des personnes, les extrémistes de gauche blancs américains engagés dans la même voie à la fin des années 1960 et durant les années 1970 y ont très peu recouru, et assez rapidement renoncé pour se limiter à une violence contre des cibles matérielles, en évitant de porter atteinte à la vie de civils, pour une part non négligeable en raison de la désolidarisation du milieu radical qui les soutenait (Luca Falciola, « A Bloodless Guerilla Warfare : Why U.S. White Lefitsts Renounced Violence Against People During the 1970s », Terrorism and Political Violence, 28/5, 2016, pp. 928-949). ↑

Si vous souhaitez commenter cet article (les spams et commentaires déplacés, sans intérêt ou hors sujet ne sont pas validés).