Le dixième colloque de la Society for Terrorism Research a été l’occasion de faire le point des recherches sur le terrorisme, quinze ans après des événements qui ont conduit à une multiplication des travaux sur ce sujet. Mais les chercheurs, issus de différentes disciplines, sont loin de se montrer unanimes dans leurs interprétations des causes du terrorisme et sur les réponses à y apporter. Nous proposons ici quelques aperçus sur ces apports et débats.

« Nous avons tout fait pour avoir aussi des intervenants français, mais malheureusement sans succès », nous confiait l’un des organisateurs du colloque sur le terrorisme qui s’est déroulé les 7 et 8 novembre 2016 à La Haye. Si cela reflétait une situation fréquente lors de colloques dans des disciplines variées, des participants étaient en revanche venus de plusieurs autres pays d’Europe et d’Amérique du Nord pour présenter les fruits de leurs recherches, sous le titre général Counterterrorism research and practice : addressing key societal challenges. Le colloque proposait une cinquantaine de communications, mêlant les réflexions de chercheurs chevronnés et de jeunes chercheurs aux arrière-plans disciplinaires variés. Les interventions témoignent aussi de l’émergence de sujets qui prennent de l’importance : pas moins de trois interventions sur les femmes jihadistes au programme du colloque.

Ce colloque était le dixième de la Society for Terrorism Research. L’organisateur local était l’International Centre for Counter-Terrorism (Université de Leyde, mais installé à La Haye). À côté de quelques sessions plénières, le programme de ces deux journées offrait quatre sessions parallèles : n’ayant évidemment pas pu assister à toutes, les échos proposés dans cet article se limitent à quelques échos choisis parmi les sujets traités lors de ce colloque.

Un champ de recherche en pleine expansion

Certains exposés ont confirmé en partie ce qu’on savait déjà, mais en fournissant des données précises et quantifiées. Ainsi, Marieke Liem et Nicholas Farnham (Violence Research Initiative, Université de Leyde) ont rappelé de façon frappante la montée des attentats suicides, à partir d’une analyse des données de la Global Terrorism Database: de 1 cas en 1981 à plus de 900 cas en 2015. 54,8 % des attaques recensées ont eu pour cadre le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 33,2 % l’Asie du Sud (au départ par les Tigres tamouls), 8 % l’Afrique subsaharienne, 1,7 % l’Europe de l’Est (attentats tchétchènes).

S’appuyant sur sa longue expérience, Jessica Stern (Université de Boston) s’est efforcée de cerner ce que nous avons appris au fil d’années de recherches et ce qui reste à explorer. De plus en plus de chercheurs ont commencé à travailler sur les questions de terrorisme, en raison des importants moyens financiers mis à disposition après les événements du 11 septembre 2001 et les autres affaires qui les ont suivis. Une fois de plus, les ressources disponibles, par suite de préoccupations publiques et de décisions politiques, ont une influence cruciale sur les recherches, dans quelque domaine que ce soit.

Jessica Stern durant sa conférence inaugurale au colloque de La Haye (7 novembre 2016).

Aux États-Unis, note Stern, la perception du terrorisme comme menace majeure pour le pays — voire que « les terroristes » sont en train de « gagner » — est répandue, alors que beaucoup plus de gens meurent dans des violences criminelles en Amérique que par suite d’attentats terroristes. De plus, souligne Stern, globalement, pas plus de 5 % des attentats terroristes se produisent en Occident. Mais ils frappent les esprits, comme le veulent d’ailleurs leurs auteurs.

Les recherches depuis 2001 ont permis de mieux comprendre les facteurs de risque : par exemple la fragilité d’États et les problèmes de mauvaise gouvernance comme facteurs d’émergence de groupes terroristes. En revanche, beaucoup reste à faire pour comprendre ce qui se passe avec les groupes et les individus. Si des milieux plus ou moins larges adhèrent à des idées radicales, seule une minorité de ceux-ci est prête à passer à l’action violente. La question est donc de mieux comprendre ce qui pousse des gens à basculer dans le terrorisme, tout en se gardant de penser qu’il n’existe qu’un seul modèle de pensée terroriste. Pendant longtemps, le discours politiquement correct a mis l’accent sur les mécontentements politiques plus que sur les facteurs individuels.

Parmi les questions ouvertes, Stern a notamment mentionné les raisons qui font que certains pays produisent plus de terroristes que d’autres (par exemple la Tunisie, qui est par ailleurs le meilleur exemple d’issue du « Printemps arabe »). Reste aussi ouverte la question de la santé mentale. Jessica Stern recommande aussi de se pencher sur les sources d’humiliation comme facteurs de risque (humiliations sur le plan personnel aussi : par exemple les personnes ayant subi des abus sexuels, un sujet rarement abordé).

Les dimensions psychologiques pouvant conduire une personne au terrorisme ont retenu l’attention de certains intervenants. C’est ainsi que Monica Lloyd (Université de Birmingham) a proposé des analyses fondées sur sa pratique psychologique en interaction avec des personnes emprisonnées pour terrorisme. Sans ignorer le contexte politique et social, son regard se concentre donc sur les caractéristiques individuelles, pour revisiter les dimensions psychopathologiques par rapport aux trois types souvent évoqués : celui qui pense s’engager au service d’une noble cause, le criminel et la personne psychologiquement perturbée.

Il ne faut pas négliger le pouvoir des griefs et ressentiments qui alimentent la violence, car certaines émotions peuvent conduire à la justification de l’élimination d’autrui, à travers une vision du monde dichotomique. Certes, beaucoup de terroristes sont des gens « normaux ». Mais il faut plus que l’adversité pour transformer quelqu’un en terroriste. Cela invite le chercheur à s’intéresser à des vulnérabilités : problèmes d’identité non résolus, ego faible, relations perturbées (surtout avec le père). Un fort sentiment d’injustice peut être vengé « en se projetant dans une cause extrémiste ».

Si une « noble cause » peut conduire une personne à surmonter les inhibitions interdisant la violence, Lloyd indique que 40 % des terroristes condamnés avaient un passé criminel. Les barrières sont nettement plus faibles avec un tel parcours, puisque l’idée même de commettre un délit est admise. Les personnes extérieures au milieu criminel se trouvent simplement rebaptisées comme des « mécréants », tandis que les crimes commis précédemment sont « effacés » par l’affiliation au groupe supposé « juste ».

Il ne faut pas exclure la pertinence de troubles de la personnalité ou de psychopathies dans certains parcours conduisant au terrorisme : personnalités narcissiques et paranoïdes, personnalités antisociales, personnalités dépendantes, personnalités borderline. Un trouble de personnalité est un mécanisme pour restaurer l’estime de soi, après des situations de trouble ou d’humiliation, en dénigrant les autres et en exaltant ainsi un soi fragile.

Le contexte qui conduit à la violence politique a été souligné par la jeune chercheuse Lairab Niaz dans son intervention sur les racines de la terreur au Pakistan. Les données disponibles ne suggèrent pas un lien entre pauvreté et terrorisme, ni que ce seraient les personnes les moins bien formées qui s’engageraient dans l’action violente dans ce pays. Souvent pointées du doigt, les madrassas (écoles coraniques) ne doivent pas cacher d’autres problèmes : dans le système scolaire pakistanais en général, souligne Niaz, des textes pouvant être compris comme des incitations à la haine sont utilisés sans contextualisation et contribuent à un climat délétère. Il ne suffit pas de développer l’enseignement pour contenir la violence et le terrorisme, mais il faut aussi prêter attention au contenu de l’enseignement.

Le débat sur la « radicalisation »

Rik Coolsaet (source: STR).

Rik Coolsaet (Université de Gand) s’est livré à un rappel de l’émergence du concept de radicalisation et à une analyse critique de celui-ci, car on a parfois l’impression qu’il est mal conçu et ambigu. À partir de 2004, le concept de radicalisation a pris une place de plus en plus importante, dans le sillage des attentats de Londres et de Madrid. Avant 2004, le discours et la recherche sur le terrorisme utilisaient peu le concept de radicalisation [le mot est apparu dans la langue française dès la première moitié du XXème siècle, dans le sillage de l’anglais – NDLR]. On considérait que le contexte expliquait tout et on donnait peu d’importance à l’individu. Mais selon qu’on attribue une importance prioritaire au contexte ou à l’idéologie, les réponses à donner ne sont pas identiques.

Le concept de radicalisation est avant tout le produit de contributions des services de renseignement néerlandais, belges et britanniques. Aux Pays-Bas, les services de renseignement s’efforcèrent d’expliquer l’évolution de jeunes d’origine marocaine. Un rapport de 2002 parla de « processus de radicalisation »: des jeunes vulnérables et en colère se trouvaient influencés par des recruteurs étrangers. L’accent était ainsi mis sur l’idéologie. Il ne s’agissait pas de paradigmes nouveaux : ils étaient déjà évoqués par rapport au terrorisme d’extrême-gauche des années 1970-1980.

Les institutions européennes virent dans le concept de radicalisation un outil utile, explique Colsaaet. À partir de 2006, un groupe de chercheurs mandaté par la Commission européenne se réunit pour éclairer la notion de radicalisation à partir des travaux scientifiques. Ils expliquèrent qu’il s’agissait d’abord d’une construction politique, adoptée ensuite par le monde universitaire.

Les chercheurs s’efforcèrent de contrer la tendance à assimiler la radicalisation à l’islam radical. Le processus de radicalisation n’était pas radicalement différent d’une idéologie à l’autre. Les relations et amitiés comptent plus que l’idéologie. Et du fait des différences entre cheminements, une déradicalisation conçue en termes généraux ne paraissait guère possible ; on pouvait en revanche envisager des approches individualisées, sur mesure. De façon générale, l’approche des chercheurs invitait à la prudence. Mais le mot de radicalisation s’est imposé, faute d’un autre concept clair, concis et attrayant.

Le glissement vers l’attention prêtée à l’individu et à l’idéologie a parfois conduit à négliger le contexte, estime Coolsaet. Certes, les recherches sur la radicalisation et la déradicalisation ont permis de mieux comprendre les processus individuels. Mais ces concepts sont loin d’apporter la réponse à tous les problèmes du contre-terrorisme.

- Nous n’avons pas d’instrument permettant de mesurer la radicalisation : parce qu’il n’y a pas d’indicateur unanimement admis pour définir la radicalisation, dont l’essence demeure confuse. L’absence de consensus persiste quant aux moteurs de la radicalisation. Quant à la déradicaliation, elle est devenue une sorte de pot-pourri de programmes différents, résume Colsaaet.

- Nous sommes aussi confrontés à un problème de décontextualisation, conduisant à envisager la déradicalisation sans prendre en compte les causes fondamentales (root causes). « Nous soignons les symptômes de la radicalisation plutôt que d’en rechercher les causes. »

Les combattants jihadistes ne sont pas l’expression d’une radicalisation de la communauté, mais témoignent de l’existence d’une subculture au sein de celle-ci, selon Coolsaet. Ils ne rencontrent pas une large approbation dans la communauté dont ils sont issus. Et beaucoup plus que l’idéologie, Coolsaet suggère que ce sont les réseaux et les liens familiaux qui comptent — son analyse met l’accent sur la « socialisation dans l’extrémisme », en (partiel) contraste avec d’autres chercheurs, comme nous le verrons.

Parmi les chercheurs présents, certains se montraient critiques envers les modèles de déradicalisation, tandis que d’autres étaient convaincus de la pertinence de cette approche, à condition de la mener sérieusement. Certains proches, de situations de terrain, s’interrogent sur la pertinence de la notion de « déradicalisation » et préfèrent un modèle de « désengagement ». Il n’y a pas d’unanimité, et les différentes attitudes dépendent en partie des modèles interprétatifs adoptés.

La question de la radicalisation se trouvait aussi au cœur de l’intervention de Bertjan Doosje (professeur d’études sur la radicalisation à l’Université d’Amsterdam), à partir d’explorations empiriques. La radicalisation est expliquée par une combinaison de facteurs personnels et contextuels. Tandis que le terrorisme est relativement rare, la radicalisation est plus fréquente. En ce qui concerne les individus, quatre principaux profils sont identifiés :

- personnes en quête d’identité (situation d’incertitude émotionnelle) ;

- personnes en quête de justice (correspondant à une motivation fortement idéologique) ;

- personnes en quête de sensations (attirées par la guerre, par l’action, par les situations extrêmes) ;

- personnes en quête d’importance (qui veulent qu’on leur prête attention).

Bien entendu, ces quatre types radicaux sont des modèles, des types idéaux, qui peuvent en partie se recouper dans la réalité (des personnes peuvent partiellement correspondre à deux profils).

Des facteurs contextuels peuvent en partie y être liés:

- identité incertaine du groupe auquel appartiennent les intéressés (par exemple migrants) ;

- injustices politiques ;

- perception d’appartenir à un groupe menacé.

Il est vrai qu’il n’est pas toujours aisé de faire la part des différents types de processus d’engagement et de motivations : il faut prêter attention aux discours tenus par les personnes qui s’engagent dans un groupe extrémiste et violent, mais jusqu’à quel point ceux-ci révèlent-ils tout des motivations initiales ? Plusieurs interventions présentées par des chercheurs qui dialoguent avec des jihadistes venus d’Europe ou d’Amérique du Nord ont montré que ceux-ci ne sont pas insensibles aux modèles explicatifs proposés à leur sujet et n’hésitent pas, le cas échéant, à les corriger — ironisant par exemple sur les interprétations qui les décrivent comme issus de foyers déchirés ou de milieux socialement défavorisés.

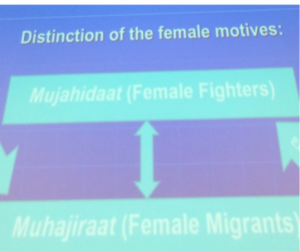

Nina Käsehage (Université de Gottingue) mène une recherche dans plusieurs pays européens sur les femmes jihadistes, parmi lesquelles elle distingue plusieurs profils, pouvant se recouper en partie : la femme qui aspire à jouer un rôle d’épouse et mère, celle qui souhaite combattre et celle qui joue un rôle de recruteuse. Tandis que certaines émigrent vers un territoire sous contrôle jihadiste afin de pouvoir vivre dans une société perçue comme authentiquement islamique, d’autres aspirent en effet à participer au combat armé et à sacrifier leur vie pour la cause, et trouvent des justifications islamiques pour un rôle combattant féminin.

Nina Käsehage (Université de Gottingue) mène une recherche dans plusieurs pays européens sur les femmes jihadistes, parmi lesquelles elle distingue plusieurs profils, pouvant se recouper en partie : la femme qui aspire à jouer un rôle d’épouse et mère, celle qui souhaite combattre et celle qui joue un rôle de recruteuse. Tandis que certaines émigrent vers un territoire sous contrôle jihadiste afin de pouvoir vivre dans une société perçue comme authentiquement islamique, d’autres aspirent en effet à participer au combat armé et à sacrifier leur vie pour la cause, et trouvent des justifications islamiques pour un rôle combattant féminin.

L’image qu’elles donnent de leurs motivations est celle d’un rejet total de l’Occident « corrompu jusqu’à la moelle », comme le dit l’une d’entre elles. Elles ne veulent pas continuer de vivre parmi des mécréants, dans des sociétés où sont répandus prostitution, alcool et drogues. Certaines affirment rejeter jusqu’à leurs familles, parce qu’elles n’acceptent pas les mêmes principes: « Mon ancienne famille est morte pour moi. » « Je vis pour Allah, ils vivent pour la jahiliya [état d’ignorance anté-islamique, associé au polythéisme et à l’erreur – NDLR]. »

Les combattants étrangers et leurs motivations

Si les volontaires qui rejoignent les rangs de l’État Islamique ou d’autres groupes jihadistes sont aujourd’hui au premier plan de l’attention, ils ne sont bien sûr pas les premiers combattants de l’époque contemporaine à avoir rejoint des champs d’opération de leur propre initiative. Et des personnes quittent aujourd’hui les pays occidentaux pour rejoindre aussi des conflits sans cause islamique. Un original exposé présenté lors du colloque de La Haye a été celui de deux chercheurs polonais, Kacper Rekawek (Institut polonais pour les affaires internationales) et Arkadiusz Legieć (Centre d’études est-européennes, Université de Varsovie), sur les volontaires internationaux en Ukraine, et en particulier les Français ayant rejoint les deux camps.

Selon le patient décompte des deux chercheurs (décompte inévitablement approximatif et fluctuant, mais utile pour donner un ordre de grandeur), il y aurait actuellement 399 volontaires étrangers du côté ukrainien, 476 du côté des séparatistes pro-russes. Ces totaux n’incluent pas les Russes qui combattent du côté séparatiste. Du côté séparatiste, les Français forment l’un des groupes nationaux les plus importants, avec une cinquantaine de combattants; mais certains Français combattent dans le camp ukrainien.

Il existe beaucoup de similitudes entre les combattants des deux camps. Par exemple, on trouve des néo-nazis des deux côtés. Mais la frontière n’est pas toujours sur les lignes idéologiques classiques: il y a aussi bien des volontaires communistes que des volontaires d’extrême-droite du côté pro-russe. La palette des motivations est très variée, recouvrant des motivations idéologiques, religieuses, personnelles, historiques, etc. De plus, pour certains de ces combattants, l’Ukraine n’est qu’une étape avant d’autres champs de bataille: ainsi, l’un des volontaires français appartenant au groupe (virtuel) Unité continentale et parti soutenir les séparatistes pro-russes a rejoint par la suite les peshmergas kurdes contre l’État Islamique.

Arkadiusz Legieć évoque la variété des motivations des combattants étrangers en Ukraine.

Dans une présentation pour essayer de comprendre le phénomène des combattants étrangers jihadistes, Amarnath Amarasingam et Lorne Dawson (actuellement en charge d’un projet sur le sujet à l’Université de Waterloo, Toronto) ont souligné en introduction comment la guerre en Syrie avait changé la donne, avec une variété sans précédent de pays d’origine des combattants. Le phénomène des combattants étrangers entraîne de multiples conséquences : pour les gouvernements occidentaux (qui doivent maintenant aussi se soucier des risques associés aux retours prévisibles de certaines volontaires) et pour les communautés musulmanes en Occident (soupçonnées et stigmatisées), mais aussi pour les pays où se rendent ces combattants (leur présence radicalise le conflit, complique la recherche de solutions négociées, car ils ont peu d’intérêt pour les contextes locaux et sont souvent plus engagés idéologiquement et plus brutaux).

Le projet en cours se fonde sur des entretiens avec des combattants étrangers (venant d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni), des proches (familles et amis) ainsi que des personnes qui soutiennent la cause jihadiste. Par rapport à d’autres études, celle-ci fait particulièrement ressortir le rôle des facteurs existentiels et idéologiques, tandis que la situation sociale des personnes interrogées ne semble pas exercer une grande influence. L’analyse met l’accent sur la religiosité : pas la religion au sens de débats théologiques, mais un discours religieux et une quête personnelle de sens, souvent entamée durant la période adolescente.

Selon les premiers résultats de cette recherche encore en cours, des frustrations morales plutôt que sociales seraient à l’origine des démarches. Les liens et réseaux sociaux, tant locaux qu’internationaux, jouent un rôle crucial. Internet et les médias sociaux facilitent grandement le processus.

Mais l’intervention attendue de Thomas Hegghammer (directeur de la recherche sur le terrorisme à l’Établissement de recherche de la défense norvégienne, FFI) est venue apporter des réflexions à contre-courant, puisque le chercheur norvégien estime qu’il faut réévaluer l’importance des facteurs socio-économiques. Bien entendu, les dynamiques de radicalisation ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Cependant, les recherches postérieures aux attentats du 11 septembre 2001 ont rapidement mis de côté les liens possibles entre pauvreté et terrorisme.

Thomas Hegghammer plaide pour une réévaluation des facteurs socio-économiques durant son allocution conclusive.

Selon Hegghammer, ces conclusions générales ont été tirées sur la base de données trop limitées à des contextes spécifiques. En outre, il suggère qu’on a probablement accordé trop d’importance à des cas certes frappants, mais peut-être pas représentatifs, de personnes issues de milieux aisés et qui sont parties se battre dans des groupes jihadistes.

Pour en avoir le cœur net, Hegghammer s’est livré à une méta-analyse des données contenues dans 27 études sur les jihadistes européens, afin d’éviter l’écueil d’un nombre de cas trop faible. La majorité de ces études révèlent des profils socio-économiques plutôt médiocres par rapport à la moyenne de la population, observe Hegghammer : seul un petit pourcentage a atteint un niveau universitaire, un nombre important de chômeurs, un pourcentage élevé de condamnations pour délits divers.

Il s’agit de moyennes, avec des variations (notamment entre le Royaume-Uni, avec une tendance à des situations sociales plus aisées, et le reste de l’Europe) : les jihadistes européens ne sont pas tous économiquement défavorisés. Cependant, ils le sont en majorité, et les échantillons post-2010 montrent un niveau socio-économique inférieur à ceux de la décennie précédente, comme si le phénomène s’accentuait encore.

Hegghammer conclut donc que les jihadistes européens proviennent, en moyenne, de milieux connaissant des situations socio-économiques médiocres. Ce qui ne signifie pas, s’empresse-t-il d’ajouter, que cela est la cause de leur engagement jihadiste. Il est cependant probable que cela accentue la vulnérabilité de ces personnes face à la propagande jihadiste. Il n’y a pas un profil unique du jihadiste, mais, affirme Hegghammer, on aurait tort de ne plus prêter attention à la dimension socio-économique.

Et d’ajouter que cela a aussi des conséquences politiques, qui réjouiront des camps politiques opposés : d’une part, cela doit conduire à encourager la mobilité sociale musulmane en Europe ; d’autre part, cela constitue aussi une raison de contrôler l’immigration en la maintenant à un niveau supportable, pour éviter de créer de nouvelles générations économiquement défavorisées et donc plus vulnérables à la propagande extrémiste.

Perspectives post-État Islamique

Ces quelques aperçus sur une petite sélection parmi la cinquantaine de communications au colloque de La Haye illustre bien la variété et les débats parmi les chercheurs qui étudient aujourd’hui les différentes manifestations du terrorisme, notamment jihadiste. Comme nous le voyons, les conclusions sont parfois contradictoires, mais elles fournissent des éléments à la réflexion non seulement académique, mais également politique.

Décembre 2013: des soldats en patrouille à Paris (© 2014 Artistan – iStockPhoto).

De façon immédiate, ce sont les conséquences des événements en Syrie et en Irak qui retiennent l’attention (même si l’on aurait tort d’oublier d’autres zones du globe).

Nul n’ignore les difficultés que rencontre actuellement l’État Islamique. Celles-ci ont d’ailleurs été bien illustrées par l’analyse de Pieter Nanninga (Université de Groningue) sur la production médiatique vidéo de l’EI. Celle-ci est assurée par des services médiatiques centraux, mais aussi — et pour la proportion de très loin la plus importante — par des organes médiatiques régionaux. La diminution du nombre de vidéos produites aux différents échelons de l’EI est forte : on passe de 80 reportages en mars 2015 à 9 en octobre 2016. Le contenu change aussi, puisque l’EI se trouve de moins en moins en mesure de présenter les succès de la construction d’un État (les tristement célèbres vidéos d’exécutions ne constituent que 10 % du total de la production). Il y a donc une insistance croissante sur l’héroïsme, la persévérance et le sacrifice, avec une multiplication des vidéos d’attentats suicides.

La plupart des experts sont d’avis que l’EI n’a pas d’avenir en tant qu’État. Mais aucun ne pense que la probable victoire militaire sur l’EI (quel que soit le temps qu’il faudra pour l’atteindre) sonnera le glas du jihadisme. Les facteurs qui ont conduit certaines recrues à l’État Islamique, à savoir l’absence de perspectives dans la société, existent toujours, déclare Colsaaet, qui rejoint les observations d’Olivier Roy sur le sentiment de no future des terroristes jihadistes. Que se passera-t-il après la victoire sur l’EI ? Comment cela va-t-il se manifester quand l’option EI n’existera plus, s’interroge le chercheur belge ? Ses collègues ne mettent pas tous l’accent sur les mêmes facteurs, mais tous se demandent en revanche quelle sera la prochaine mutation du jihadisme.

Merci pour ce compte-rendu.

Comment expliquez-vous l’absence de chercheurs français sur ce colloque ? Les équipes de Gilles Keppel / Olivier Roy / François Burgat / Farhad khosrokhavar ainsi que les divers chercheurs qui travaillent sur le milieu carcéral ne se sentent pas concernées par ce genre de colloque international ?

Merci

Merci pour votre message et vos observations: désolé de n’y répondre que tardivement! Je pense que les chercheurs que vous mentionnez, comme tous les autres qui travaillent sur ce terrain, sont très fortement sollicités et procèdent donc à des choix – et ils n’ont pas toujours des équipes autour d’eux, ils ne peuvent donc être partout, puisqu’il faut encore trouver le temps de travailler. En outre, mon expérience au fil des ans m’a montré la variété des réseaux académiques, non seulement selon les origines disciplinaires, mais aussi selon les insertions nationales et les relations universitaires. Il est assez fréquent, dans des colloques en Allemagne ou en Scandinavie, même s’ils se tiennent en anglais, de croiser des chercheurs américains ou britanniques, mais pas ou peu de chercheurs français, pour prendre ce seul exemple. Il peut aussi y avoir des raisons linguistiques, dans certains cas, selon les langues dans lesquelles des chercheurs préfèrent communiquer et publier.